社会基盤デザイン学科のカリキュラム

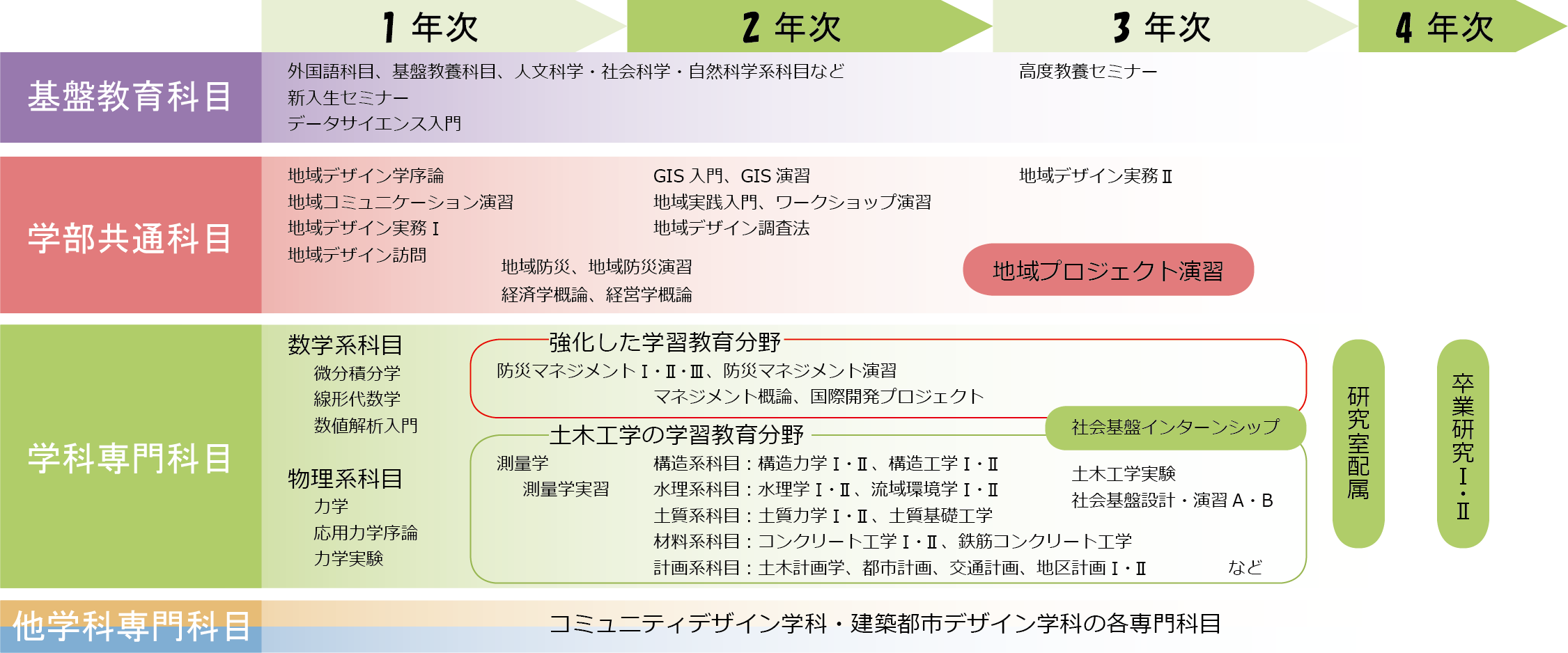

社会基盤デザイン学科では、幅広い知識を持って多様な分野や地域社会と協働でき、グローバル社会においても活躍できる土木技術者の育成のため、以下の図のように、従来の土木工学の学習教育分野に加えて,防災マネジメントや国際プロジェクト分野を強化し,さらに他学科の人文社会学的な科目も学べるようにしています。

これらの学科専門科目においては、学習効果を高めるためにアクティブラーニングの手法を導入し、教員や学生同士の双方向型授業を実施します。また理工系科目における各分野の学習内容は下の表のとおりです。学部共通科目についてはこちら

学生の多様性と包括的な人材育成

本学科には、出身地域や学習歴、価値観など、多様な背景をもつ学生が集い、互いに刺激し合いながら学んでいます。性別においても多様性が進んでおり、2025年度入学生の女子比率は33.3%(13名/39名)と、社会基盤・土木工学分野の学科としては高い水準を示しています。こうした多面的な多様性は、社会基盤をデザインするうえで欠かせない幅広い発想と創造性を生み出す原動力となっています。

本学科では、性別を問わずすべての学生が安心して学べる環境づくりを推進しており、教員や先輩が学習や進路の相談に応じるメンター制度や、進学・就職活動を支援するキャリア支援プログラムを通じて、一人ひとりの成長を丁寧にサポートしています。教育課程は、基礎から応用・発展まで体系的に学べるよう設計されており、多様な視点を活かした協働学習やプロジェクト型実習を重視しています。これにより、将来の技術者に不可欠な専門知識と実践的能力の双方を育んでいます。

さらに、大学院進学を通じて高度で専門的な研究に取り組む機会も提供しており、女子学生をはじめとする多様な学生が最先端の研究活動に参画し、高度な専門性と研究能力を磨いています。学部卒業後や大学院修了後には、公務員や建設コンサルタント、インフラ関連企業など幅広い分野で活躍の場が開かれており、将来にわたって安心してキャリアを形成できる環境が整っています。

各分野での代表的な学習内容

測量学

地物位置の測定と地図の作成、地理情報システム・リモートセンシングによる地域調査技術

構造工学

構造物の成り立ちと力学、構造物の設計理論、環境と調和した構造物のあり方

水工学

水と土砂移動の力学、河川・海岸の災害対策・環境保全

地盤工学

土の物理的性質、地盤の力学、地盤・岩盤の安定性、地盤環境

土木計画

計画学の理論と基礎、都市計画・交通計画・環境計画などの立案

土木材料

コンクリート材料の特性と製造・維持・管理手法、環境に配慮した材料

マネジメント

公共事業・建設プロジェクト・国際プロジェクト・防災マネジメントの手法と実例、環境への配慮

環境システム

衛生工学(上下水道)、土木工学と環境問題・環境保全・環境復元

社会基盤デザイン学科のカリキュラム表

社会基盤デザイン学科では、上記のような国土や地域の建設に必要な土木工学分野を軸に、下記カリキュラム表に沿って学びます。

![]()

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 基礎教育科目 | 現代社会で活躍する人のリテラシーを養う |

|

|

|

|

| 幅広い教養と豊かな人間性を養う |

|

||||

| 地域デザイン学の基本を学ぶ |

|

||||

| 共通専門科目 |

|

|

|

|

|

| 社会基盤デザイン学科専門科目 | 専門の基礎を学ぶ |

|

|

||

| 専門各分野の応用と関連分野の基本を学ぶ |

|

|

|

||

| 総合的な課題解決を学ぶ |

|

|

|

|

|

※科目については変更の可能性があります。